L'Italia consumata da se stessa

Italy, Consumed by Itself

Il New York Times non ha torto: abbiamo trasformato l’autenticità in un all-you-can-eat di stereotipi. E se ITS Journal piace (grazie a tutti voi siamo la newsletter #2 nella categoria ‘international’), forse è perché non finge che basti uno spritz per sentirsi italiani.

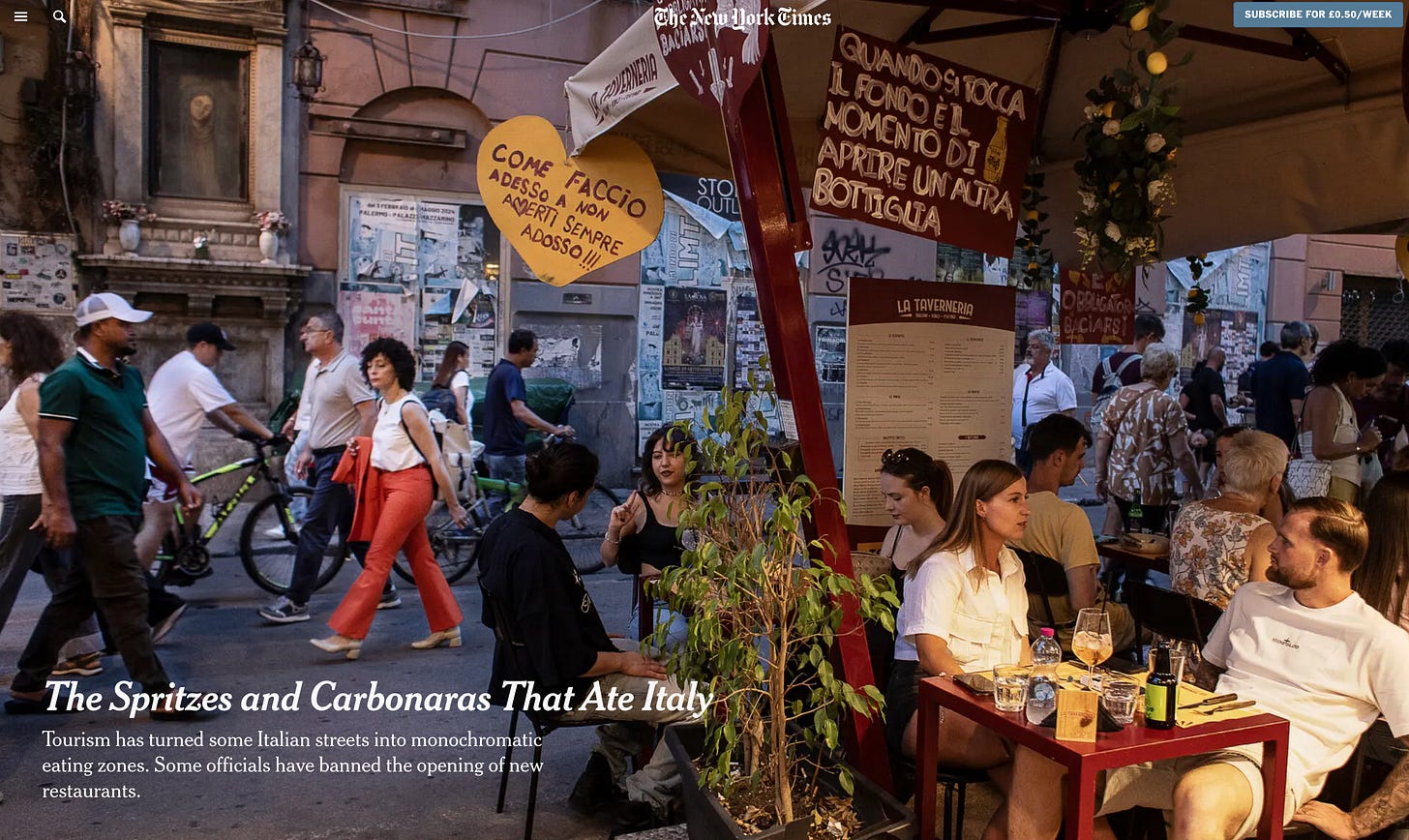

L’articolo del New York Times — “The Spritzes and Carbonaras That Ate Italy” (di Emma Bubola e Motoko Rich) — racconta una verità che noi italiani facciamo finta di non vedere: l’Italia si è mangiata da sola.

Non perché i turisti siano troppi o i ristoranti inutili, ma perché abbiamo deciso di venderci come replica di un film girato altrove.

Un Paese perfetto per la settimana instagrammabile: arancine, spritz, carbonare servite a ritmo di stories, tutte identiche da Palermo a Torino, da Bari a Milano.

Eppure — o forse proprio per questo — tutto sempre meno italiano.

Via Maqueda, a Palermo, è diventata il simbolo di questa omologazione allegra: trenta e più ristoranti in una sola strada, menù in cinque lingue, lucine e tovaglie a quadretti. Il sindaco, giustamente, ha detto basta: “troppo zucchero rovina il caffè”. E ha posto un limite. Non è moralismo: è diagnosi.

Abbiamo sostituito la curiosità con la conferma. Il turista non viaggia più per scoprire, ma per ritrovare quello che ha visto su TikTok. E noi, anziché sorprenderlo, glielo serviamo su un vassoio.

C’è un paradosso che fa male: più diciamo “autentico”, meno lo siamo.

Ogni insegna promette “cucina tradizionale”, “esperienza locale”, “vera Italia”, e intanto nelle cucine si spadellano gli stessi piatti, comprati dagli stessi fornitori, cucinati con la stessa fretta.

Abbiamo ridotto la diversità italiana a una franchise di sé stessa.

E sì, viva l’Aperol, viva il tartufo — ma quando li trovi ovunque, da Bolzano a Ragusa, diventano tappezzeria.

Se l’Italia diventa Disneyland, la colpa non è del turista: è nostra, che l’abbiamo progettata così, un parco tematico del “come ci vedono”.

È anche per questo che con ITS ITALY cerchiamo da anni di fare un lavoro quasi archeologico: scavare sotto la superficie patinata per ritrovare la sostanza.

Non vendere “immobili con vista sulla Dolce Vita” o “esperienze autentiche”, ma sostenere chi l’autenticità la vive davvero — artigiani, residenti, chi è rimasto quando gli altri partivano.

Raccontare le differenze, non livellarle.

Perché un Paese che ha più dialetti che autostrade non può permettersi di parlare con un solo accento.

Il problema non è limitare o chiudere: è riconoscere e valorizzare la diversità.

Invece di aprire l’ennesimo “ristorante tipico”, proviamo a riscoprire che tipico non vuol dire uguale dappertutto.

A Bressanone si servono canederli, non arancine. A Palermo, le arancine, non la carbonara.

Sembra banale, ma è da lì che passa la credibilità.

Se vi vendono pacchetti di “vera Italia”, fidatevi: potreste fare lo stesso giro a Las Vegas, con meno attese e forse pure un servizio migliore.

Ma se cercate l’Italia reale, quella che ancora non sa di essere “esperienziale”, allora sì: venite nei nostri paesi che non compaiono nei cataloghi.

Non troverete l’Aperol perfetto, ma troverete persone vere, dialetti, contraddizioni, silenzi.

L’Italia non è finita, si è solo stancata di fingersi eterna.

E proprio per questo può rinascere.

Non servono altri hashtag, ma più onestà intellettuale, culturale e anche gastronomica.

Più luoghi dove vivere, non solo dove scattare una foto.

Più progetti che restano, non solo passaggi di stagione.

E forse — tra un canederlo e un’arancina — torneremo a ricordarci che il nostro Paese non è un’esperienza, ma un impegno, un patrimonio da custodire e valorizzare.

E che il suo valore non si misura in stelle Michelin, ma in quante persone se ne innamorano e scelgono di restare.

Italy, Consumed by Itself

The New York Times isn’t wrong: we’ve turned authenticity into an all-you-can-eat buffet of stereotypes. And if ITS Journal has become one of Substack’s top “International” newsletters (#2, grazie!), it’s probably because we never pretend an Aperol spritz is enough to make you feel Italian.

The New York Times article — “The Spritzes and Carbonaras That Ate Italy” by Emma Bubola and Motoko Rich — tells a truth Italians prefer not to see: Italy has devoured itself.

Not because there are too many tourists or too many restaurants, but because we’ve decided to sell ourselves as the remake of a movie shot elsewhere.

A country perfectly designed for the Instagram week: arancine, spritzes, and carbonaras served in sync with TikTok reels — identical from Palermo to Turin, from Bari to Milan.

And yet — or maybe precisely because of that — all increasingly less Italian.

Via Maqueda in Palermo has become the cheerful symbol of this homogenization: over thirty restaurants in one street, menus in five languages, fairy lights, checkered tablecloths.

The mayor, quite rightly, said enough: “Too much sugar spoils the coffee.”

And he set a limit. Not moralism — just diagnosis.

We’ve replaced curiosity with confirmation. Tourists no longer travel to discover, but to find what they’ve already seen on social media.

And instead of surprising them, we hand it over on a platter.

There’s a painful paradox: the more we say “authentic,” the less we are.

Every sign promises “traditional cuisine,” “local experience,” “real Italy,” while the kitchens cook the same dishes, from the same suppliers, at the same speed.

We’ve turned Italy’s incredible diversity into a franchise of itself.

And yes, long live Aperol, long live truffles — but when you find them everywhere, from Bolzano to Ragusa, they become wallpaper.

If Italy has turned into Disneyland, it’s not the tourist’s fault.

It’s ours — we designed it that way: a theme park of how others see us.

That’s exactly why, with ITS ITALY, we’ve spent years doing something almost archaeological: digging beneath the glossy surface to find substance again.

Not selling “homes with a view on la Dolce Vita” or “authentic experiences,” but supporting the people who actually live that authenticity — artisans, residents, the ones who stayed when everyone else left.

Telling the differences, not flattening them.

Because a country with more dialects than highways cannot afford to speak with just one accent.

The problem isn’t restricting or closing things down.

It’s recognizing and valuing diversity.

Instead of opening yet another “typical restaurant,” we should remember that typical doesn’t mean identical.

In Bressanone, you serve canederli, not arancine.

In Palermo, arancine, not carbonara.

It sounds obvious — but that’s where credibility begins.

If someone sells you a “Real Italy” package, trust me: you could take the same tour in Las Vegas — shorter queues, better service, same photos.

But if you’re looking for the real Italy, the one that doesn’t even know it’s “experiential,” then yes — come to our villages, the ones you won’t find in travel catalogues.

You won’t get the perfect Aperol, but you’ll meet real people, dialects, contradictions, and silence.

Italy isn’t finished — it’s just tired of pretending to be eternal.

And that’s exactly why it can begin again.

We don’t need more hashtags — we need more honesty: cultural, intellectual, and yes, culinary.

More places to live, not just to photograph.

More projects that last, not seasonal decor.

And maybe — between a canederlo and an arancina — we’ll remember that this country isn’t an experience to consume, but a commitment to preserve.

Its value isn’t measured in Michelin stars, but in how many people fall in love with it — and choose to stay.